質問受付

- STEP1. 内容入力

- STEP2. 内容確認

- STEP3. 完了

入力が必要な項目は、

残り件です。

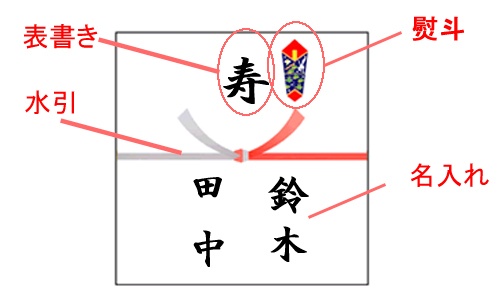

のし紙は、奉書紙(現在は簡易熨斗の場合が多い)に①熨斗(慶事ごとのみ)②表書き(何の贈り物かを示す)③水引(用途でルールあり)④名入れ(連名の場合もあり)

を印刷したものです。

最近は簡易のしが主流となっておりますが、本来のし紙とは奉書紙にのしと水引とが印刷されたものを指します。「熨斗のある掛け紙」をのし紙と呼びます。

この「熨斗のある掛け紙」は一般の贈り物・慶事ごとで贈る場合に使用されます。弔事ごとやお見舞い等には「熨斗」のつかない水引だけの「掛け紙」が使用されます。

つまり贈り物につけるものはすべて「かけ紙」と呼ぶのですが、慶事ごと等「熨斗」がつく場合は「のし紙」と呼び、弔事ごと等、「熨斗」がつかない場合を「掛け紙」と呼んで区別しています。

「熨斗」についての詳しい説明は、知って得する「冠婚葬祭のしきたり&マナー」(1)のし袋 でご説明しておりますのでご参考にして下さい。

遣隋使の時代までさかのぼるともいわれています。平安時代にはすでに使われていたという説もあり、現在でも用いられてる水引の結び方は室町時代に出来上がったとされています。

当時、贈り物は奉書紙で包み、それを「こより」のようなものでしっかりと結び止めてからお渡ししていました。江戸時代ごろから、贈り物文化が一般的に普及し、「こより」の結び方も様々な種類が出来たとされています。それらが現代も使用されている「結び切り」や「蝶結び」のルーツになっているとされています。

水引の役割は、贈り物の包みを止めるだけではなく、結び目によって贈り主のこころ(意図)を表現するためのものであるともいえます。

5本が基本とされるのは、中国の五行説が起源であるという説や手の指の本数を現 しているという説もあります。手の指の本数を表しているという説で、結婚にまつわる水引の本数「10本」を考えてみると、「両手で祝福する」という意味合いになります。こちらの方が日本人的にはしっくりくるかもしれませんね。

水引きの結びをモチーフにした錫物の箸置です。

「わずかなものですが、お受け取り下さい」という気持ちを込めて、ささやかなものを贈るときに使います

松の葉に隠れるくらいの心ばかりの品という意味があります。新潟県など引き出物の表書きにも使用されています。

謹んで感謝の気持ちを表す場合に使います。